sortie

4 octobre

2024

isbn 9782373091533

30 photographies

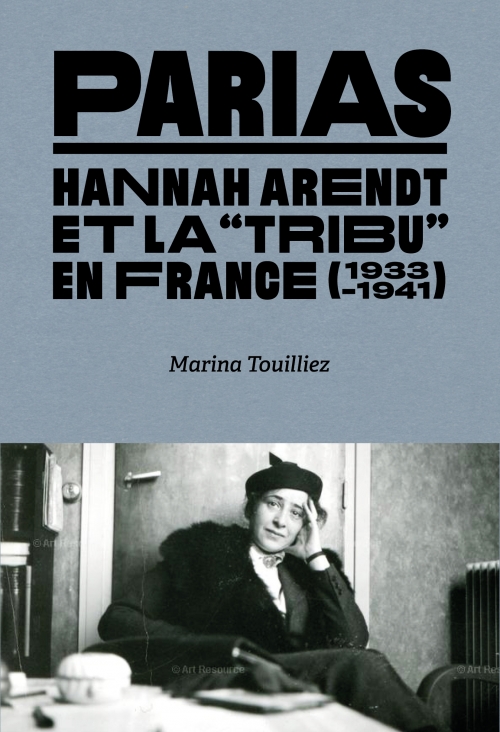

Parias

Prix du Livre d'Histoire contemporaine 2025

(Membres du jury : Catherine Babelon, Florence Berthout, Philippe Boissonnat, François Chausson, Jérôme Cotillon, François De Coustin, Renaud Dély, Delphine Diaz, Olivier Forcade, Franz-Olivier Giesbert, Anne Hugon, Héloïse Kolebka, Philippe Langenieux-Villard, Cédric Lewandowski, Philippe Mechet, François d’Orcival, Antoine De Tarlé, Jacques Soppelsa, Annette Wieviorka, Barbara Wolffer)

Prix Jean Blot 2025

(Membres du jury : Cristina Barbosa, Caroline Bérenger, François Bordes, Belinda Cannone, Sylvestre Clancier, Madeleine Gobeil, et Jean-Marie Guinebert, Olivier Poivre d’Arvor)

Voici le récit palpitant des huit années françaises de Hannah Arendt qui marqueront profondément sa vie et son œuvre.

Fuyant la Gestapo, Hannah Arendt arrive à Paris en octobre 1933. La jeune femme de 27 ans, promise à une brillante carrière universitaire en Allemagne, doit se faire aux chambres insalubres des hôtels garnis, à la difficulté de trouver du travail et à l’hostilité d’une partie des Français.

Mais dans le quartier latin et à Montparnasse, ceux qui ont fui Hitler parviennent à faire vivre un autre pays en exil. Elle y croise Heinrich Blücher, faux dandy et vrai révolutionnaire, qui deviendra son mari. Tous deux font partie d’une famille d’hurluberlus magnifiques – composée, entre autres, d’Erich Cohn-Bendit, Lotte Sempell, Chanan Klenbort, Adrienne Monnier, Fritz Fränkel, Minna Flake et Arthur Koestler – qui se retrouvent autour du génial Walter Benjamin. Ils forment cette « tribu » qui donne à chacun la force de continuer à vivre.

À l’approche de la guerre, et face à l’afflux de réfugiés, l’administration française interne les « indésirables » et les amis sont l’un après l’autre enfermés. Pendant plusieurs semaines, Arendt connaît « l’enfer du camp de Gurs » et frôle le désespoir. Lorsque les troupes nazies envahissent la France, elle profite du chaos pour fuir le camp… Fruit d’une enquête minutieuse, réalisée notamment à partir d’archives et de témoignages inédits, voici le récit palpitant des huit années françaises de Hannah Arendt qui marqueront profondément sa vie et son œuvre.