« Arendt et les parias »

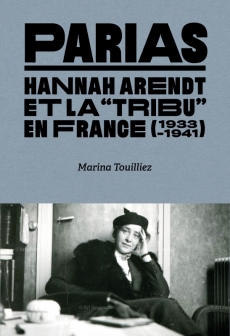

Marina Touilliez, auteure de Parias, était l'invitée de Géraldine Muhlmann dans l'émission "Avec Philosophie" dans la cadre de la série « "La philosophie poussée vers les marges" ».

C’est durant son exil à Paris qu’Hannah Arendt élabore les concepts de “parvenu” et de “paria conscient” - le premier cherchant à effacer sa différence pour être accepté, le second revendiquant sa marginalité et adoptant une position critique à l’égard de la société d’accueil.

Avec

- Marina Touilliez, journaliste, conférencière sur les années 1930 et 1940 ainsi que sur l’histoire du racisme et de l’antisémitisme en France et en Allemagne

- Martine Leibovici, philosophe, maître de conférences émérite en philosophie politique

Qu'est-ce qu'un paria ? Comment la figure du paria émerge-t-elle dans la culture occidentale ? Quelles sont ses origines ?

Dès la Révolution, le mot est utilisé pour désigner des groupes d’individus infériorisés ou marginaux du fait de “leur” différence : les Juifs, les femmes, les esclaves, les Noirs après l’abolition…. Le paria, nous le verrons, renvoie à une pluralité de rapports sociaux et de positionnements individuels et collectifs. Néanmoins, tout autant qu’une désignation extérieure, il est également une figure d’autodésignation pour les membres de ces groupes marginalisés : ils s’en emparent pour dénoncer la distance entre les principes et les pratiques.

Ce n’est pas Hannah Arendt (1906-1975) qui a inventé l’usage du mot paria pour désigner certaines formes de marginalités tenaces, dans la société moderne européenne. Ce mot, référence apparente aux Indésirables de la société de castes indienne – référence très approximative – apparaît au 18e siècle en Europe pour évoquer des personnages rivés à une existence fragile, déconsidérés en profondeur malgré des marques ostensibles d’émancipation et de succès. En 1838, la femme de lettres, militante socialiste et féministe, Flora Tristan utilise ce mot à propos des femmes. Le mot est repris en 1901, à propos des Juifs dans la société européenne, par l’écrivain anarchiste Bernard Lazare. Le père de la sociologie allemande, Max Weber a lui-même utilisé l’expression de "peuple-paria" dans son étude des années 1917-18 sur le judaïsme antique.

Or, Arendt a fait de la notion de "paria" quelque chose de particulièrement riche pour penser tout ce qui, dans les sociétés modernes d’avant la Seconde Guerre mondiale, a facilité l’entreprise nazie de destruction des juifs. Analysant les facettes subtiles de cette condition de "paria", toutes ses résonances dans la culture, dans la littérature, elle a élaboré un véritable concept - concept qui, aujourd’hui est très utile pour réfléchir à d’autres figures minoritaires, à d’autres ambiguïtés sociales où réussir ne permet pas de défaire stéréotypes et fragilisation profonde (...).

Pour écouter l'émission : www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/aarendt-et-les-parias-6886825