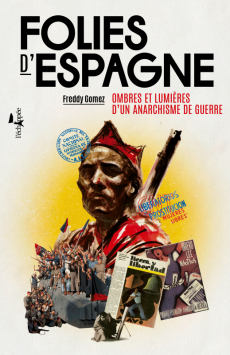

« La révolution espagnole entre rêve libertaire et tragique défaite »

Recension de Folies d'Espagne de Freddy Gomez par Jean-Jacques Bedu dans Mare Nostrum.

Avec Folies d’Espagne, Freddy Gomez ne nous livre pas seulement un recueil d’articles et de préfaces ; il procède à l’autopsie minutieuse d’un espoir révolutionnaire foudroyé et érige un tombeau — au sens musical et poétique du terme — à sa mémoire incandescente. Le titre même, résonnant comme un écho crépusculaire aux Disparates de Goya, nous plonge d’emblée dans cette Espagne tellurique où le songe de la raison engendre des monstres. Mais la “folie” ici n’est pas univoque : elle désigne autant la barbarie du conflit que l’audace inouïe du projet libertaire – cette tentative de faire advenir l’utopie ici et maintenant, au cœur même de la fournaise.

Géologie de la Révolte

Là où Malraux cherchait l’illusion lyrique, Orwell le témoignage moral et Bernanos la condamnation métaphysique de la Guerre d’Espagne, Freddy Gomez, lui, opère de l’intérieur, en héritier d’un exil qui fut sa langue maternelle. Il se situe dans la veine de l’intrahistoria chère à Unamuno : l’histoire vécue à hauteur d’homme, loin des chancelleries. Son ouvrage orchestre une polyphonie ardente où la mémoire intime, la critique historique rigoureuse et une fidélité libertaire sans concession s’entrelacent. Il ne s’agit pas de passer l’histoire au peigne fin, mais, selon l’injonction impérieuse de Walter Benjamin, de la brosser à rebrousse-poil, de saisir “l’instant de danger” où le passé des vaincus risque de disparaître une seconde fois, enseveli sous les strates de l’historiographie dominante – qu’elle soit stalinienne ou libérale. Le lecteur pénètre alors non pas dans un mausolée figé, mais dans une faille sismique : une géologie de la révolte, hantée par un panthéon d’ombres nécessaires, une terre dont le sol tremble encore sous le poids des serments inaccomplis et des trahisons consommées.

Le vertige de l'Histoire : ombres et lumières d'une révolution trahie

L’ouvrage s’inaugure par une confession qui fixe le cadre éthique de sa démarche : celle d’un héritage qui est à la fois fardeau et viatique. Dans un préambule saisissant, Freddy Gomez révèle le point nodal de sa quête, ce moment originel qui scelle sa posture : « L’Espagne libertaire, je l’ai tétée au berceau, dans les années 1950, dans une chambre d’hôtel meublé de l’alors populaire 18e arrondissement parisien. » Cette enfance vécue dans l’ombre portée des vaincus, auprès d’un père qui maintenait contre vents et marées la flamme du journal Solidaridad Obrera, érige l’auteur non en juge surplombant, mais en passeur intransigeant. Cet héritage n’est pas une relique figée, mais une praxis forgée dans la résistance culturelle de l’exil : une école de la méfiance envers toute autorité.

Il ne s’agit nullement de célébrer un âge d’or mythifié dans une nostalgie stérile, mais bien de sonder une complexité tragique qui se refuse aux verdicts binaires. C’est à cet instant précis – juillet 1936, l’été court de l’anarchie – qu’il nous ramène, lorsque le rêve libertaire, patiemment mûri par des décennies de gimnástica revolucionaria (gymnastique révolutionnaire), dut brutalement passer « du rêve à la réalité ». De ce choc du réel découlent les apories fondamentales qui constituent le cœur de l’expérience espagnole : la tension mortelle entre la fulgurance de l’auto-organisation populaire (collectivisations agraires, contrôle ouvrier) et la logique d’acier de l’organisation militarisée ; le fossé abyssal entre la pureté de l’Idéal et les compromissions fangeuses de la realpolitik ; la dialectique tragique, enfin, entre un antifascisme devenu impératif de survie et la révolution comme seul horizon pour lequel il valait la peine de vivre et de mourir (...).

Pour lire la suite : www.marenostrum.pm/la-revolution-espagnole-entre-reve-libertaire-et-tragique-defaite